常用试剂——无水氯化铜 | copper(II) chloride!

1. Gastro, C. E.; Gaughan, E. J.; Owsley, D. C. J. Org. Chem.,1965, 30, 587.

无水氯化铜是铜(II)的氯化物,化学式为CuCl2。它由一个铜离子(Cu2+)和两个氯离子(Cl-)构成。无水氯化铜呈棕黄色固体,吸收水分后形成蓝绿色的二水合物。该化合物具有吸湿性,在空气中逐渐吸收水分形成水合物。它可与多种物质反应,包括金属、非金属和有机物。无水氯化铜是一种优秀的氯化剂,可还原为金属铜。在实验室中,常用无水氯化铜作催化剂、电镀剂和染料合成等。此外,它在农业领域也有广泛应用,可用作杀菌剂和防藻剂。

图来源:IntSynth

物化性质

无水氯化铜为黄色或棕色固体,沸点993 °C,熔点630 °C,二水合氯化铜为蓝 色粉末或晶体,密度3.39 @ 25 °C/4 °C。无水氯化铜溶于水、醇、丙酮。二水合氯化铜溶于 水、甲醇、乙醇,在丙酮和乙酸乙酯中部分溶解,微溶于乙醚。

图来源:IntSynth

相关反应

氯化铜可以作为氯化试剂、氧化试剂和路易斯酸试剂。氯化铜是一个对多种官能团化合物有效的氯化试剂,能实现羰基化合物如丁醛的α-氯化反应。反应通常在含氯化锂的极性溶剂中进行。当反应在质子溶剂如甲醇中进行时,则得到α-氯化二甲基乙羧醛 (式1)【1】。

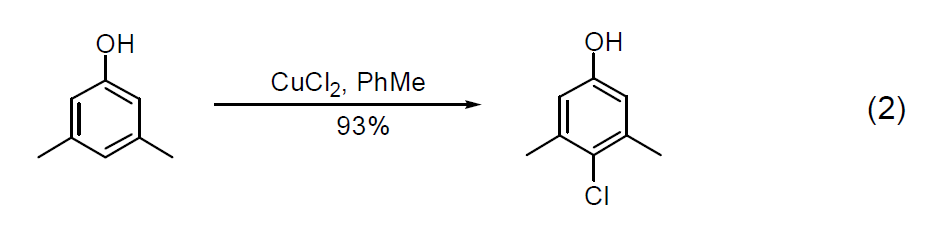

氯化铜也能实现芳香环化合物的氯化反应,如在四氯化碳中作用于苯酚或烷氧基苯化合物实现邻位或对位的氯化反应 (式2)【2】。

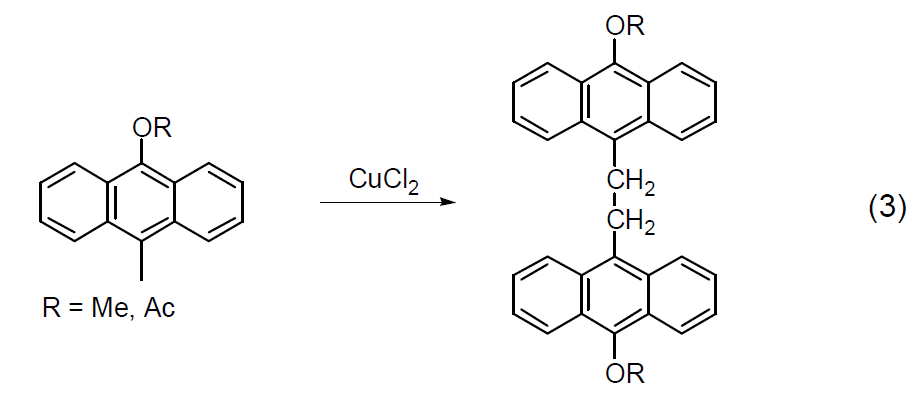

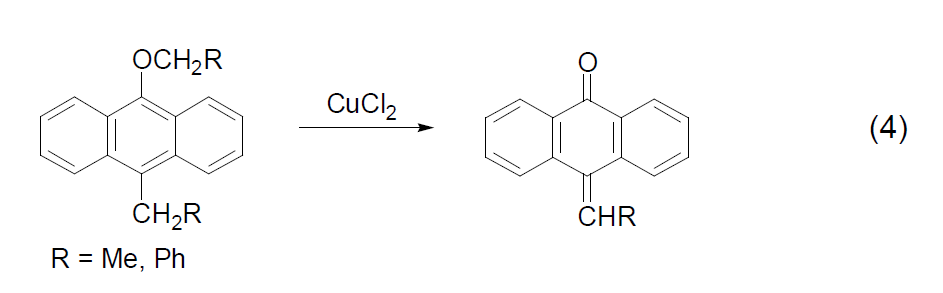

含活泼亚甲基的化合物如9-烷氧基-10-甲基蒽与氯化铜反应能得到偶联产物 (式3),然而结构相似的9-烷基-苄基蒽在氯化铜作用下则发生自由基反应得到10-苯亚甲基蒽 (式4)【3】。

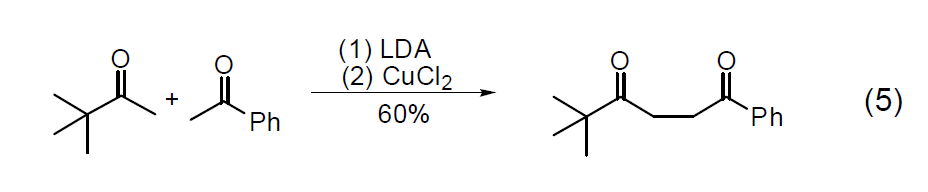

酮或酯在二异丙基氨基锂LDA 作用下得到的锂化烯醇式结构能被氯化铜氧化为1,4-二羰基化合物。如叔丁基甲基酮和苯乙酮在LDA和氯化铜作用下发生交叉偶联反应 (式5)【4】。

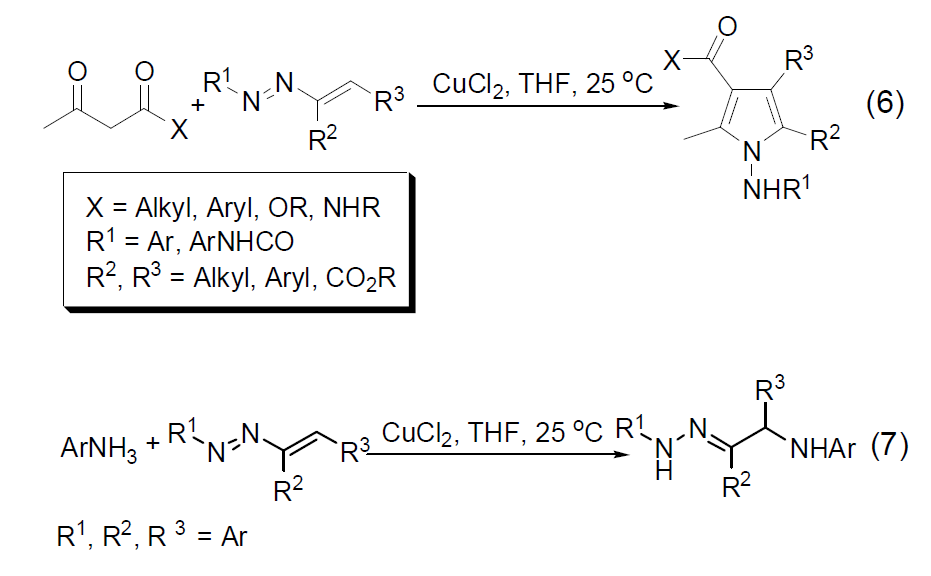

氯化铜能催化β-二羰基化合物对芳基偶氮烯烃的1,4-加成反应,得到相应的吡咯衍生物 (式6)【5】。此外,氯化铜还能催化水、醇和芳香胺对芳基偶氮烯烃的加成反应 (式7)【6】。

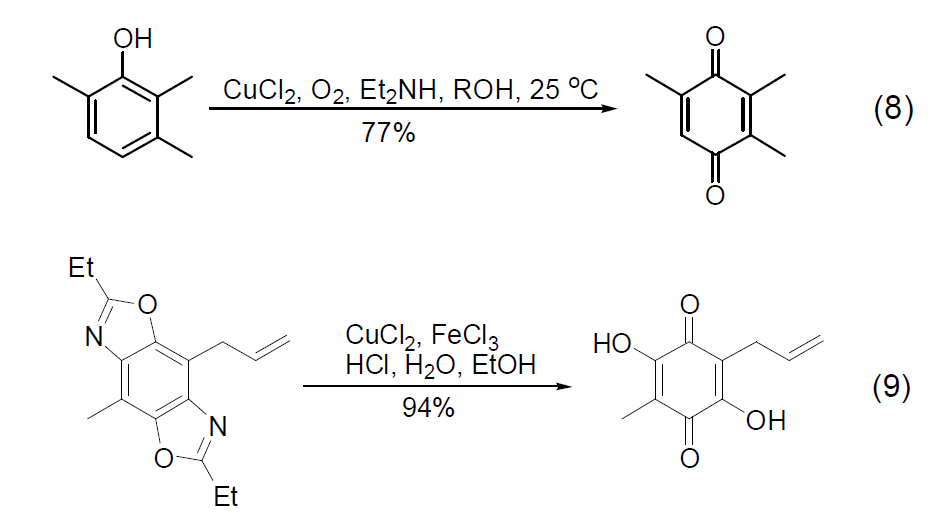

在氧气存在下,氯化铜能氧化苯酚为苯醌化合物。如在CuCl2/胺/O2催化下将2,3,6-三甲基苯酚转换为三甲基对苯醌 (式8)【7】。此外,烷氧基苯酚,甚至苯并 唑也能被氯化铜和氯化铁体系氧化 (式9)【8】。

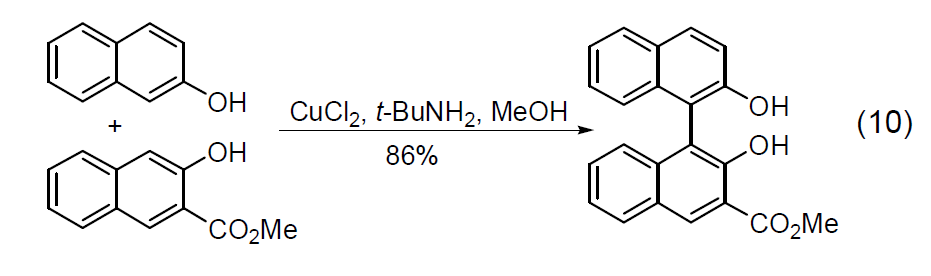

氯化铜和胺形成的配合物能有效催化2-萘酚的氧化偶联反应,得到对称的1,1' -二萘基-2,2' -二酚 (式10)【9】。

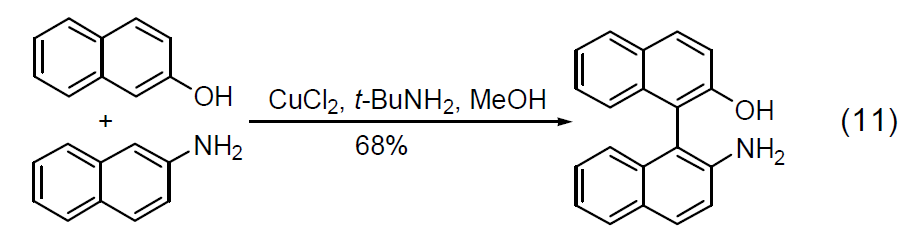

除了胺配体外,烷氧基配体也能与氯化铜作用实现萘酚的氧化偶联,并且选择不同的配体和控制氯化铜与配体的比例能选择性实现底物的自身偶联或交叉偶联反应。如在苄胺配体存在下实现萘酚与萘胺的交叉偶联反应 (式11)【10】。

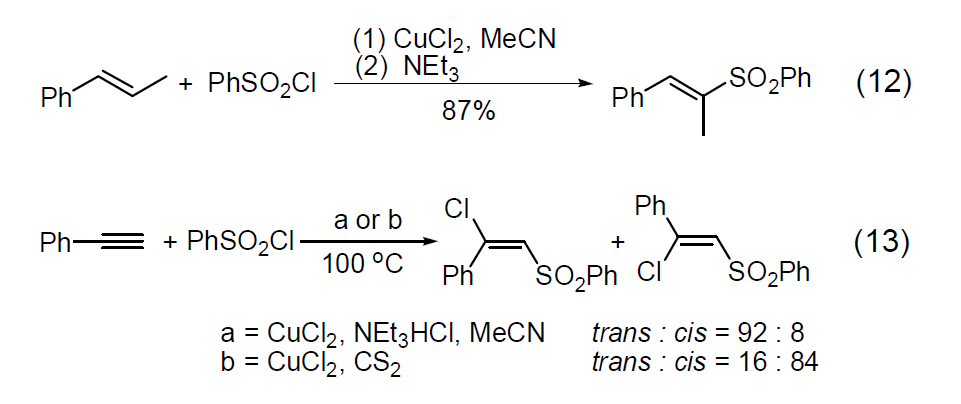

氯化铜还能催化烷基和芳基磺酰氯对不饱和键的加成反应,如苯磺酰氯与烯烃在氯化铜和碱作用下发生加成反应得到乙烯基砜 (式12)【11】,苯磺酰氯与苯乙炔在氯化铜和不同添加剂作用下得到顺式或反式β-氯乙烯基砜的反应 (式13)【12】。

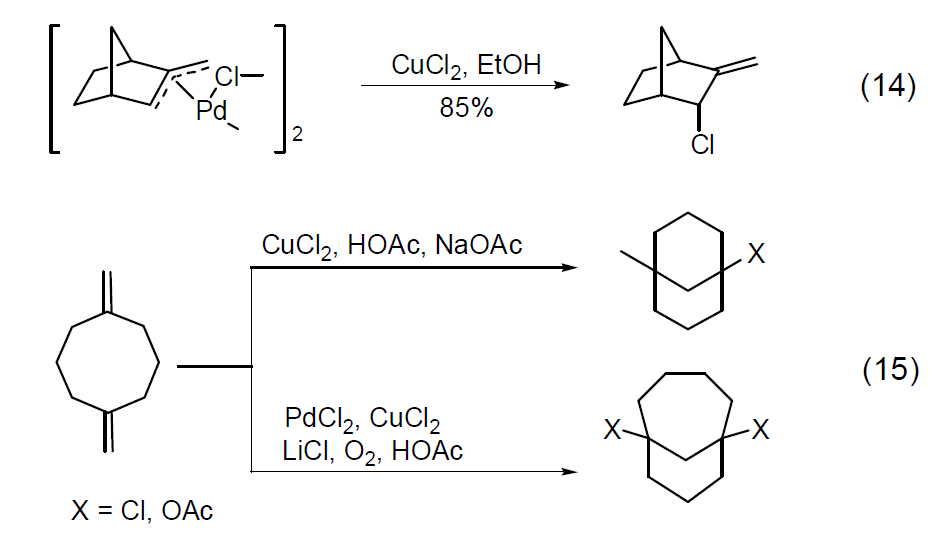

氯化铜还能与钯配合物反应,如π-烯丙基钯配合物在氯化铜作用下发生氧化断裂反应,释放出氯化钯,同时得到烯丙基氯化合物(式14)【13】。这种氯化铜对钯配合物的作用可用于实现烯丙基化合物的二聚反应,如1,5-二亚甲基环辛烷在氯化钯和氯化铜作用下发生关环反应 (式15)【14】。

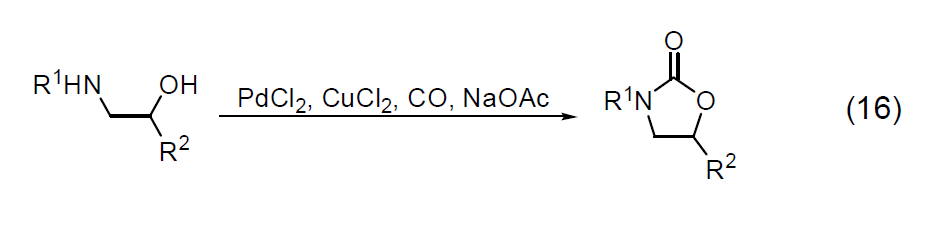

此外,氯化铜还能作为钯试剂催化反应中的氧化剂,将还原消除反应后得到的低价钯试剂重新氧化为Pd(II) 进入催化循环,从而实现催化反应 (式16)【15】。

对于氮杂环邻位杂芳胺,可以利用CuCl2和亚硝酸酯在室温下进行行Sandemeyer反应。

J. Org. Chem., 2009, 74, 2578–2580

参考 文 献

1. Gastro, C. E.; Gaughan, E. J.; Owsley, D. C. J. Org. Chem.,1965, 30, 587.

2. Crocker, H. P.; Walser, R. Chem. Commun., 1970, 1982.

3. Nonhebel, D. C.; Russell, J. A.Tetrahedron, 1970, 26, 1123.

4. Ito, Y.; Konoike, T.; Tarada, T.; Saegusa, T. J. Am. Chem.Soc., 1977, 99, 1487.

5. Attansi, O.; Santeusanio, S. Synthesis, 1983, 742.

6. Attansi, O.; Filippone, P. Synthesis, 1984, 422.

7. Shimizu, M. Watanabe, Y. Orita, H.; Hayakawa, T.; Takehira,K. Bull. Chem. J., 1992, 65, 1522.

8. Hegedus, L. S.; Odle, R. R.; Winton, P. M; Weider, P. R. J.Org. Chem., 1982, 47, 2607.

9. Brussee, J.; Groenendijk, J. L. G.; Koppele, J. M.; Jansen, A.C. A. Tetrahedron, 1985, 41, 3313.

10. Smrcina, M.; Lorenc, M.; Hanus, V.; Kocovky, P. Synlett,1991, 231.

11. Asscher, M.; Vofsi, D. J. Chem. Soc., 1964, 4962.

12. Amiel, Y. Tetrahedron Lett., 1971, 661.

13. Castanet, Y.; Petit, F. Tetrahedron Lett., 1979, 34, 3221.

14. Heumann, A.; Reglier, M.; Waegell, B. Tetrahedron Lett.,1983, 24, 1971.

15. Tam, W. J. Org. Chem., 1986, 51, 2977.