Matter:中国科学院化学所最新成果登刊!

近期,由中国科学院化学所胡劲松研究员、重庆大学魏子栋教授与北京大学孙俊良教授团队合作在Matter期刊上发表了一篇题为“An ultralong single-crystalline nanop...

金属-有机框架(Metal-Organic Frameworks, MOF)在过去二十年中受到广泛研究。MOF是由金属离子或团簇与有机配体通过配位键相互连接而构成的,其多样的成分和连接方式使得MOF的结构和性能可以高度调控。在大多数MOF结构中,金属存在于孤立的离子或金属-氧团簇中,这些金属-氧连接被限制在零维。相反,具有更高维度(一维或二维)金属-氧连接的MOF非常罕见,而拥有三维金属-氧框架的MOF更是极为稀有,迄今不超过十个已知例子,它们都由六配位的MO6单元通过共棱或共边相互连接而成。因此,构建三维金属-氧框架的MOF对于结构化学和材料化学研究具有重要意义。

近期,由中国科学院化学所胡劲松研究员、重庆大学魏子栋教授与北京大学孙俊良教授团队合作在Matter期刊上发表了一篇题为“An ultralong single-crystalline nanoporous 3D transition metal-oxo framework nanowire family”的研究成果。

研究概述

研究团队报道了一种超长MOF单晶纳米线家族M-NTA,其具有非常独特的配位化学结构,包括罕见的七配位MO6N多面体及由此形成的手性螺旋链和三维金属-氧框架,并在炔烃的硼氢化反应中表现出优异的催化性能。图文导读

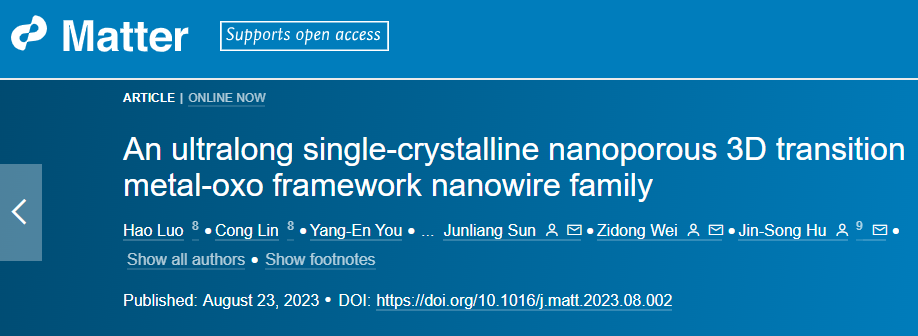

研究主要报道了一个全新的金属-有机框架(MOF)家族,被称为M-NTA(其中M可为Co、Fe、Mn以及它们的各种组合,而NTA代表氨基酸乙酸)。这些M-NTA MOFs是通过溶剂热合成获得的,其特点是具有极长的纳米线状结构。以Co-NTA为例(见图1),每根单一的Co-NTA纳米线长度超过100微米,宽度约为200纳米,组成元素均匀分布其中。进一步的电子显微镜研究揭示,每根纳米线是单晶结构,高度结晶,但纳米线的形状对晶体结构的确立带来了挑战。图1:Co-NTA超长单晶纳米线的形貌、组成和结构

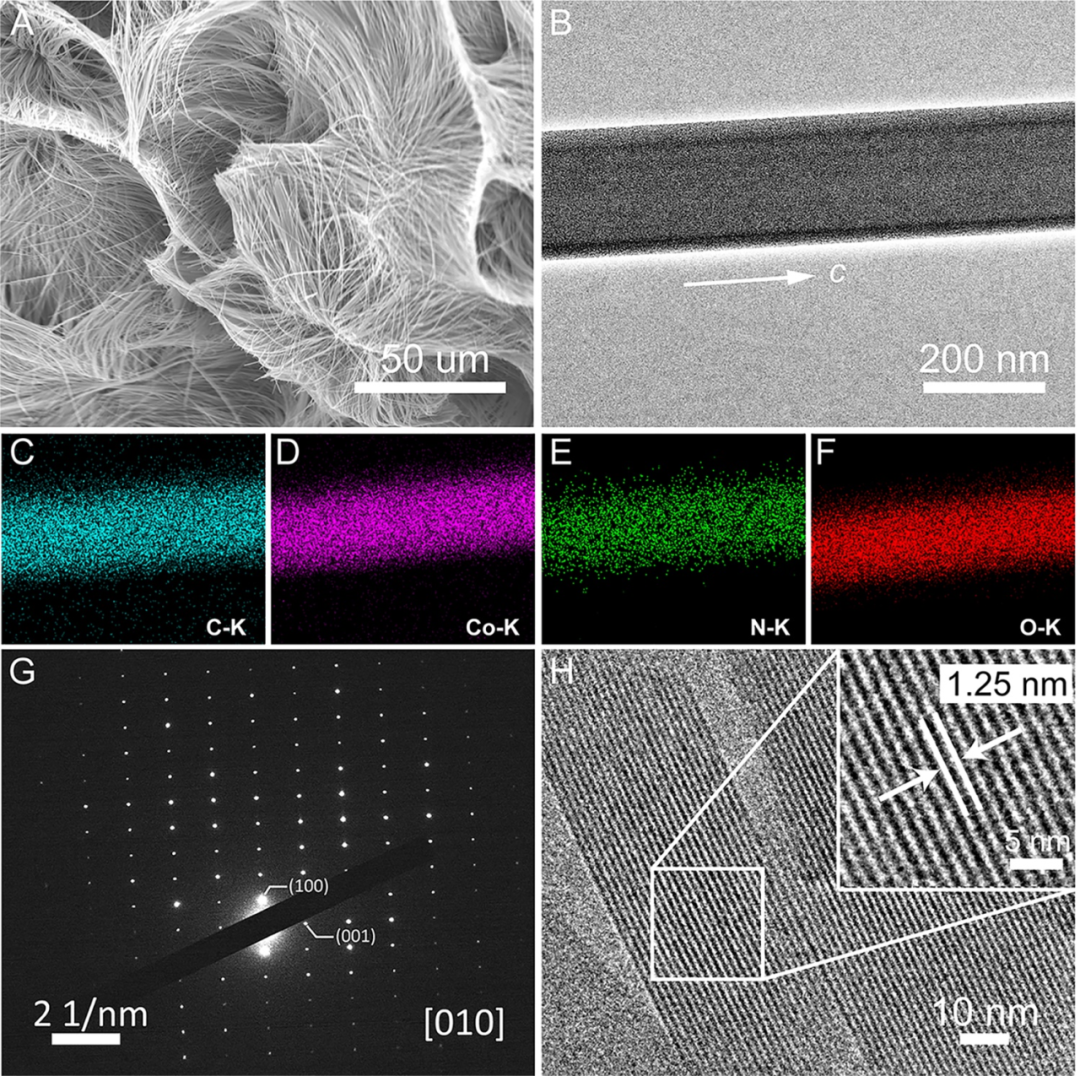

为了揭示Co-NTA的结构,研究团队利用连续倾转电子衍射(cRED)技术获得了初始的结构模型。随后,通过同步辐射下的粉末X-射线衍射(PXRD)对结构进行精细修正,最终确定了Co-NTA的晶体结构(见图2)。这一分析进一步确认了纳米线的单晶性和其朝向c-轴的取向。同样,对于其他M-NTA成员,包括Fe-NTA、Mn-NTA,以及由Co、Fe和Mn组成的二元和三元M-NTA,它们均为纯相,并且具有相同的单晶纳米线形貌和配位结构。

图2:Co-NTA的结构确定

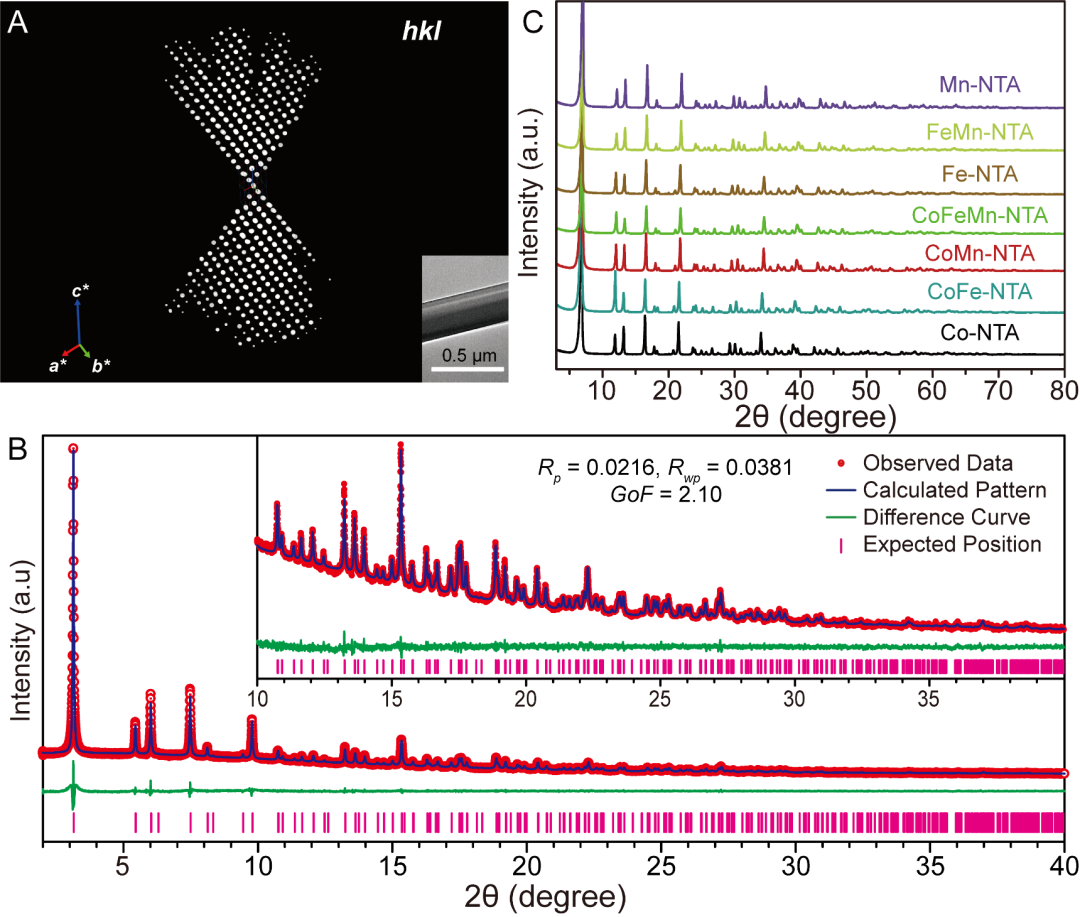

Co-NTA结晶于P3121或P3221手性空间群,其非对称结构单元由两个独立的Co离子(Co(1)和Co(2))和一个质子化的非手性NTA分子组成。在这里,Co(1)与六个NTA通过端氧连接形成略微畸变的六配位Co(1)O6八面体,而Co(2)则与四个NTA通过氮和端氧连接形成非常罕见的七配位CoO6N多面体。此外,每个NTA都与七个Co通过十个配位键相连(见图3)。这些连接方式在NTA配合物和配位化学领域都非常罕见和独特。

CoO6N多面体之间通过共棱连接,在沿c-轴的31或32螺旋轴上形成手性螺旋链,并通过Co(1)O6八面体的共棱连接进一步连接,从而形成了三维的Co-O连接和手性的Co-NTA结构,同时具有沿c-轴的微孔孔道。其他的M-NTA成员具有相同的结构。需要注意的是,M-NTA是首次由NTA配体构筑的微孔材料,而Fe-NTA和Mn-NTA则是首次展示了具有七配位Fe和Mn的三维结构。

图3:Co-NTA的结构

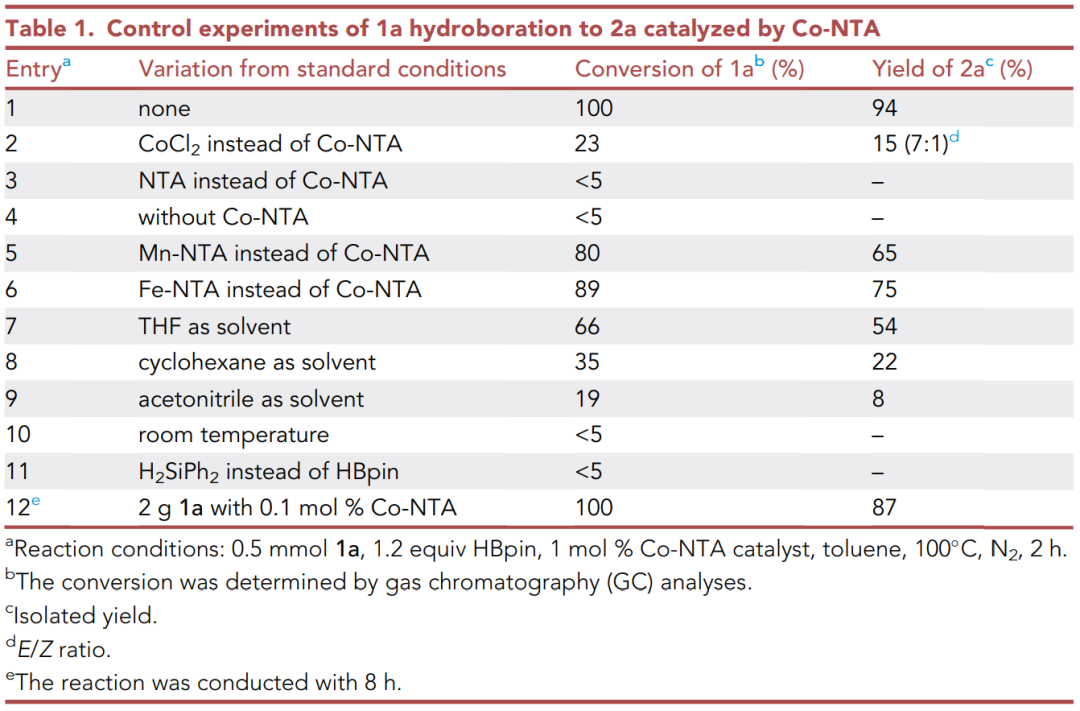

M-NTA,特别是Co-NTA,在炔烃硼氢化反应中表现出卓越的催化性能,表现出高催化活性和选择性(见表1)。进一步的实验和理论研究表明,CoO6畸变八面体中的Co-O部分是催化活性的关键位点,诱导了氢化物和乙烯基-Co活性中间体的形成,而CoO6八面体与附近的CoO6N多面体之间的空间效应可能有助于催化反应的立体控制和选择性。

表1:Co-NTA催化苯乙炔硼氢化反应的对比实验

参考信息https://doi.org/10.1016/j.matt.2023.08.002